「地域の未来は教育から」

~学校を変えた かえつの実践と体感ワークショップ~

先日、新潟県小千谷市での講演会&ワークショップに参加してきました。自己肯定力トレーナーの宮澤奈緒子(中小企業診断士)です。

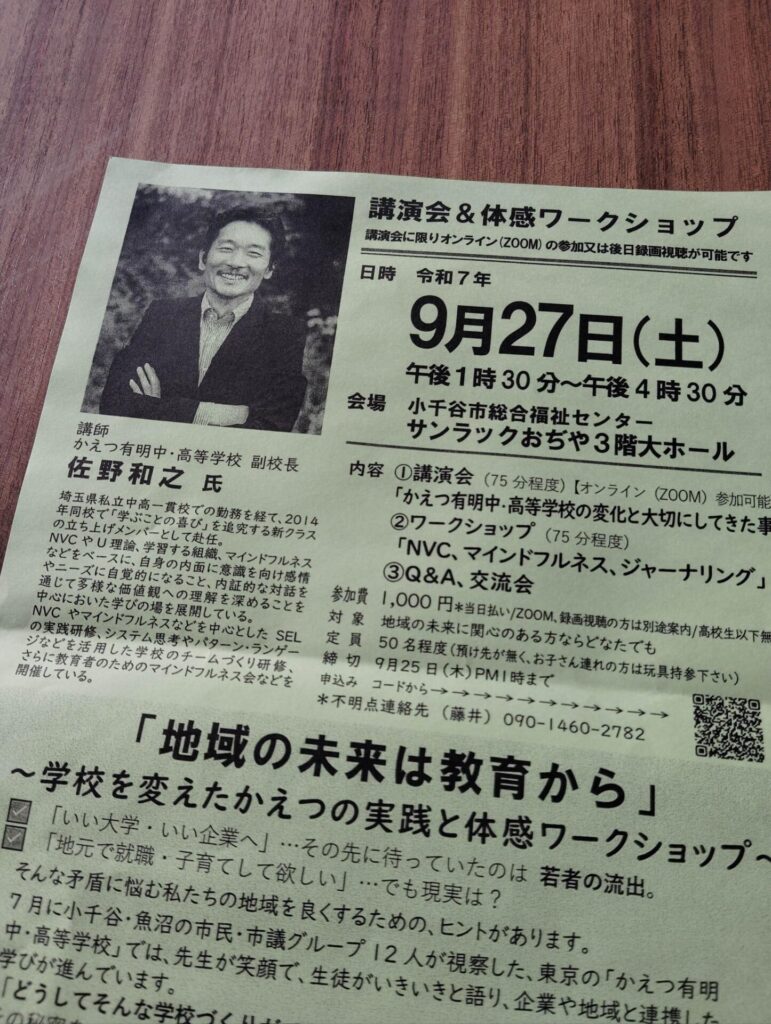

「地域の未来は教育から」~学校を変えた かえつの実践と体感ワークショップ~

とても素晴らしい学びの場でした。

東京の私立中高一貫校「かえつ有明中・高等学校」では、先生が笑顔で、いきいきと語り、企業や地域と連携した生徒の学びが進んでいるそうです。

主催グループのメンバーは7月に学校を視察して思ったそうです。

「どうしてそんな学校づくりができるのか?」

そのキーマンである副校長 佐野和幸先生をお招きして、その秘密を直接体験できるイベントを開催してくださいました。

私の感想と学び

佐野先生がかえつ・有明中高等学校に赴任して11年。

先生方が変わり、学校という組織が変わり、生徒がいきいきと地域とともに活動していく実例を直接お聞きできました。これは学校という組織を舞台にした組織開発のお話だと、私は理解しました。組織開発とは組織風土・組織文化づくりのこと。

佐野先生からお聞きする生徒の姿、先生方のご様子、地域の人の姿。ビフォー・アフターの変化に、心からウルウルと感動してきました。

佐野先生が実践で大切にしたことの中から、私が特に印象に残ったことと、明日から活かしたいことを記録します。

起点を「私」に置く

「学校(組織)をどう変えるか、人(他者)をどう変えるか」から

→ 「私はどうあるか? 私の理想の在り方はどうなのか?」

「過去と他人は変えられない。変えられるのは自分と未来だけ」というエリック・バーン(精神科医)の有名な言葉があります。

ついつい環境のせい、他人のせい(他責)にしたくなることもあります。けれど、他人を変えるのには時間と大きなエネルギーを費やします。自分の意思でコントロールできる自分(私)は変えられる。自分を変えてみる。

起点を「私」にして、「今の私にできることは?」「私はどうありたいのか(理想)?」と取り組んでいきたい。

「ただ聴く」「率直に話す」「安心・安全の場」

この3つ「ただ聴く」「率直に話す」「安心・安全の場」は、相互に影響しあって循環していると思います。

しかし、「私」を起点に自分が実践者として取り組むとしたら、「①ただ聴く」→「②率直に話す」→「③安心・安全の場」この順番だと思いました。

この3つを繰り返し続ける。

すると、対話の文化が築かれる。

(かえつ有明中・高等学校のWebサイトを開くと、自由と対話が、君を強くする。のコピーが飛び込んできます。)

「ただ聴く」ができるようになるには、繰り返しの訓練が必要です。

ついつい私たちは、相手の話を奪ったり、ジャッジ(良い・悪い、〇〇すべき)をしがちです。(←ワタシあるある(苦笑)。)

相手の気持ちに寄り添いながら、話に頷きながら、最後まで相手の話に心を傾けて聴く。

これは一朝一夕にはできません。

時には心掛けて相手の話を「ただ聴く」トレーニングの時間を設けてみる。

私はついつい話しすぎます。

声が大きくて通るので、勢いで相手を圧してしまう場面もあるように思います。

これからは、特に仕事での場面で、相手との「対話の場」として、相手に問いかけをしながら話をするようにしたい。(そう思って「問いかけメモ(あんちょこ)」作成完了!)

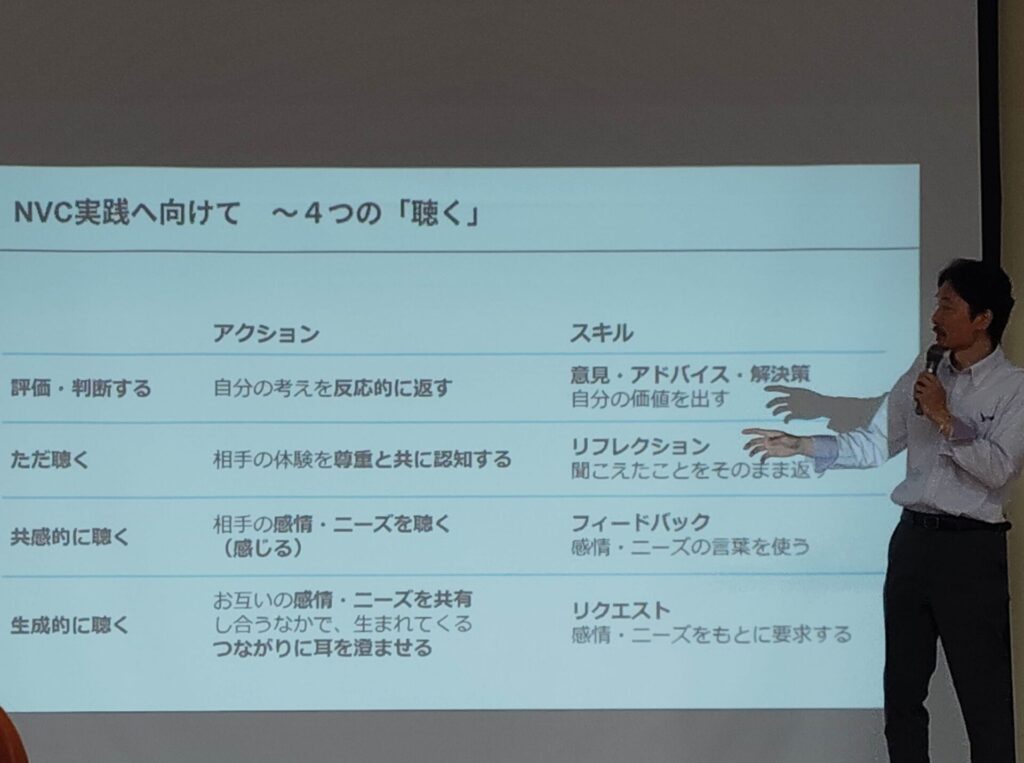

NVC(Nonviolent Communication)ワークショップ体験

ワークショップではNVCを初体験しました。NVCとは、Nonviolent Communication(非暴力コミュニケーション)で、つまり共感的なコミュニケーションのこと。

お互いの内面を尊重し、平和的な関係を築くこと。家族や友人関係から職場など様々な場面で人間関係を改善し、思いやりと相互理解に基づいた関係を築くための方法です。

ワークショップで「話し手」「聴き手」を体験。

自分の「感情」と「ニーズ(心の奥底にある想い)」に焦点をあてて、自分の感情を感じる。

「気持ち・感情のリスト」「ニーズのカード」というツールがあることで、感情のボキャブラリーが増えます。なんとなくぼんやりしている自分の感情に気付き、自分の理解がしやすくなるように感じました。

自分の気持ち(感情)は大切に、ネガティブ感情もしっかり味わいましょう。

自分の心の奥底にある気持ちに気付いて大切にする(理解する)、認知のゆがみに気付く講座

「I am OK. You are OK.」のコミュニケーション

佐野先生がお話しされた学校(組織)が変わった物語は、私の伝える「I am OK. You are OK.」のコミュニケーションや、自己肯定感研修に通じるものが多く感じました。

私自身は今、どこかの企業・組織の社員でも職員でもありません。組織の中の当事者として関わることはあまりできません。ある意味、土台をつくる契機(きっかけ)づくりとして関わらせていただいているように思います。

ですが、

この度、かえつ有明中・高等学校での取り組みと変化の実例をお聞きできて、私が関わる人や組織のいきいきとした未来を信じることができたような気がします。

非認知能力を育むこと

かえつ有明中・高等学校は、SEL「社会性と情動の学習(Social and Emotional Learning)」を下支えにしたプロジェクト(探求やPBL(Project-Based Learningプロジェクト・ベースド・ラーニング)を実施しているそうです。

SELは、注目される非認知能力を育むアプローチとのこと。

非認知能力は数値で測れない能力ですが、大人にも大切な力で、伸ばせる力です。私の伝える自己肯定感も非認知能力の一つです。

地域の未来は、人がつくりだすもの

当日は、先生をはじめ地域の子ども教育に携わる方、議員さんや教育長、商工会議所会頭、行政の方が会場にいらしてました。小千谷の錚々たるメンバーのご参加。会場参加は約50名。ご感想やご質問を一緒にお聞きして、人の持つ大きなエネルギーを感じてきました。

地域の未来は、人がつくりだすもの。

このイベントは友人のSNSで知りました。ありがたい時代です。

学校や教育には、今の私は直接関わっていません。今回のイベントは、地域の未来に関心があれば誰でも(市外からも)参加できるということで、関心を持って申し込みました。

とても素晴らしい機会を頂戴いたしました。

Iさん、すてきな情報のシェアをありがとうございます。